服のシワについて、考え方やメカニズムの基礎的なことをアパレル側の人間目線で書いた記事です。

主に3DCGで服を作る人や造形師の方など、実際に服を作成したことがない人向けの内容になっています。アパレル側の人でも専門学生や実務に入って間もない方には何かヒントになることがあるかもしれません。

デザインとしてのシワ表現ではなく、服のシワは構造的にどのように考えると良いのかという内容です。服の絵を描くときやCG作成など造形の際に、見栄えを誇張する為にシワをつくりたい場合もあると思います。基本構造を知ったうえで作ると説得力が増すと思います。

できるかぎり内容はシンプルにしました。意図して細かい説明を入れないようにしています。少し説明不足になったと思う部分もありますが、詳しく書くと本1冊分以上の文字数になってしまいます。誰にでも気軽に読んでもらうために、基礎的な考え方だけに留めました。また、図解を多くつかうことで文字数を減らすようにしています。

最初に

余計なシワは不良品

アパレルではアイロン済みの服を着て自然に腕を下ろしたときに余計なシワが入っていたら型紙設計か縫製・裁断など製造工程でのミスだと判断されます。基本的に無駄にシワが入っていないものが美しいものという認識です。

例えば、下図のようなスカートがあったとしたら脇線の長さが左右で合っていない・もしくは裁断や縫製のズレが起きてシワが出ている=不良品、と判断されます。

もちろん例外はあります。布の余り(ドレープと言われたりします)や縫い合わせ方法によるデザイン表現をすることがあります。そのような場合は、設計ミスと勘違いされないような計算されたシワ表現になっています。

説明できないシワ・折り目

最初に、この記事内容から除外するシワを書いておきます。

①服を着たまま動いたり、服をたたんで残った折り目

いくらでも特殊なシワが残るため予想や説明は不可能です。

イメージとしては、紙を丸めると残るクシャクシャの折り目です。こういったシワを表現したいのであればある程度自由に作成して良いと思います。ある程度と書いたのは、掛かるチカラによってはシワが伸ばされたりするためです。このあと説明する基本的な考え方を見て参考にしてみてください。

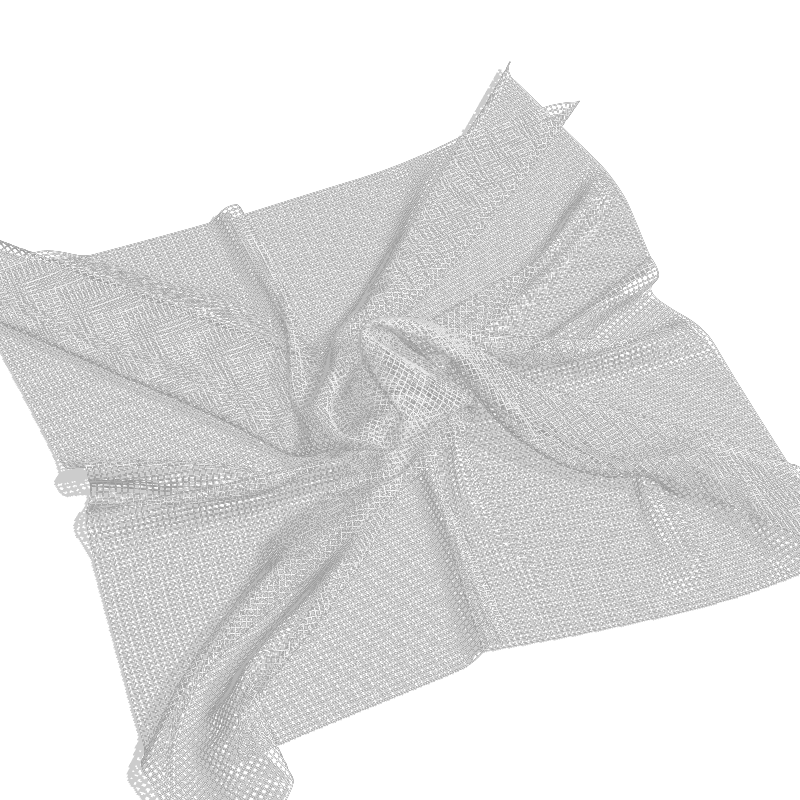

②素材の表現やシワ加工

布に凹凸表現しているものや、シワ加工をしているものがあります。

こういったものは今回の内容から除外します。①と同じく、ある程度自由に加工できるためです。

生地加工によるシワを表現したいのであれば、参考となる画像素材などを集めてみてトレースしてみると良いと思います。

具体的には、ワッシャー加工やエンボス加工と呼ばれるモノです。ネットで調べると画像がでてくると思います。

記事内におけるシワの定義

シワの基本的な構造について、こういう考え方で見てみると分かりやすいという内容をお伝えしていきます。

ただし、シワと言っても人によって認識が違うと思うので目線合わせをしたいと思います。

今回の記事では、布が平面になっておらずどこかが浮いている状態「縦・横・高さ軸のどこかに差がでている状態」をシワとして扱います。アパレルではドレープやフレアと表現されるものもありますが、名称をわけてしまうと服の構造などを知らない人には分かりにくくなるので、この記事内ではすべてシワと書いています。機会があれば細かく分けて説明します。

シワ=XYZ軸のどこかに高低差が生じている状態の例

人が服を着ている時、ほぼかならず体と服の間にスキマがあります。身体の表面積と布の面積を比べたときに布の方が大きく出来ていることがほとんどです。身体の表面積よりも布の面積が小さい場合は、伸び縮みする素材で出来ています。

シワの方向

シワの入る向きについての基本的な考え方は3つです。

まずは、この3つを組み合わせて考えてみてイメージ出来てきたら応用的な考え方に移っていくと良いと思います。

①掛かるチカラに対して反対方向の端に向かう

掛かるチカラとは重力や風、人の動きや何かに引っ張られている状態などです。

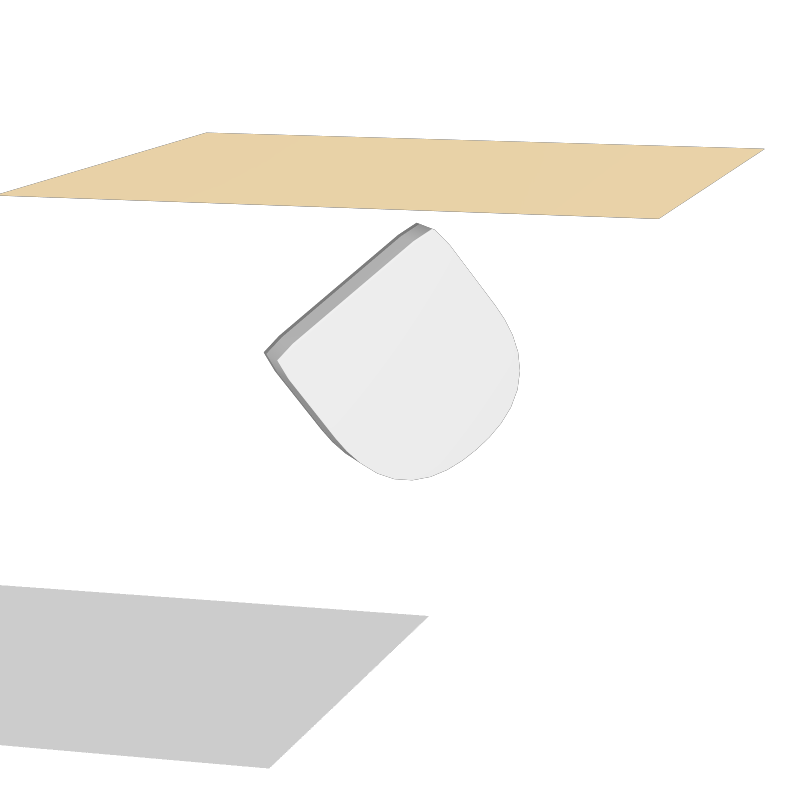

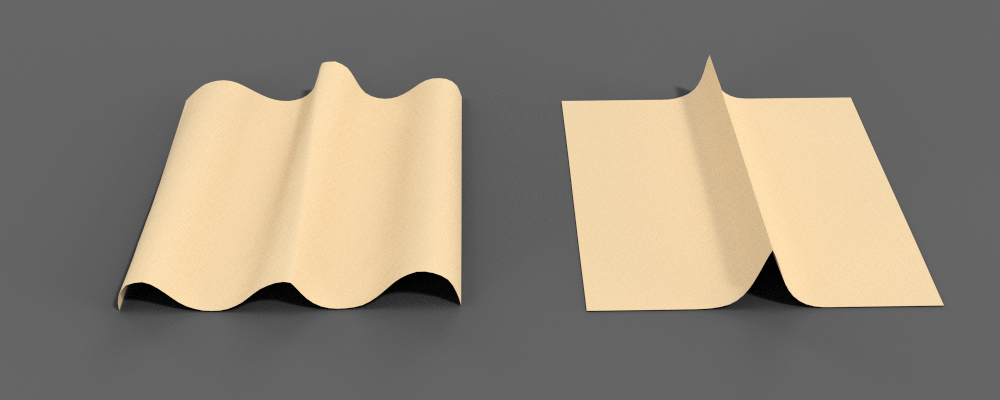

文字だと分かりにくいので、例として白い物体にベージュの布を落としてみます。

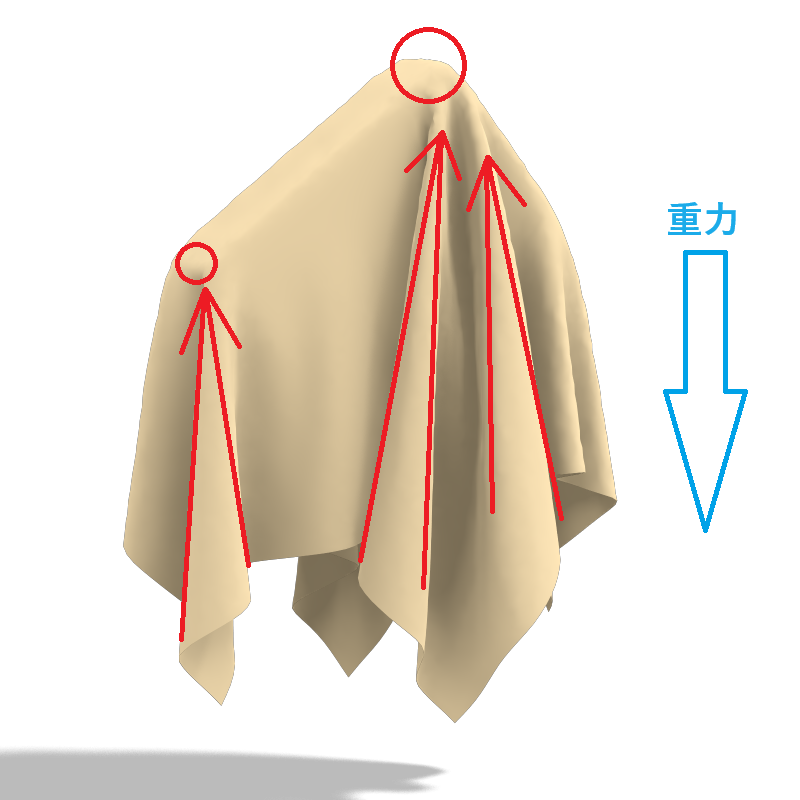

布を落とすと下図のような結果になります。

高さの起点=チカラ(重力)に対して反対方向の端から布にシワが入ります。白い物体の表面積とくらべて布が余っている部分が浮いている状態と言い換える事もできます。

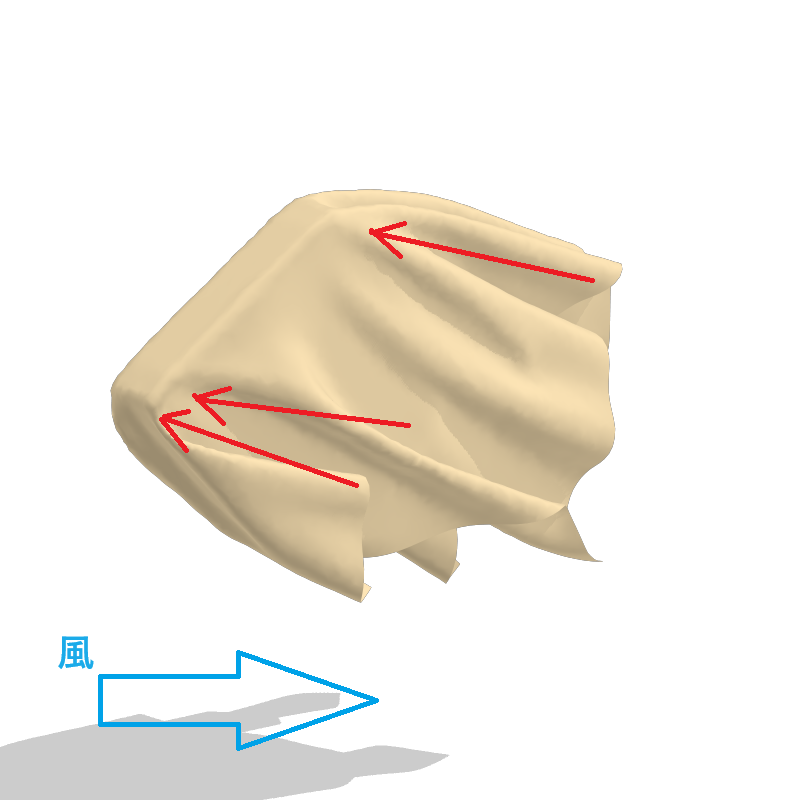

左側から風が吹いていた場合では、下図のように風の向きと逆方向にシワの起点が出来ます。

現実では同時に2つ以上のチカラが掛かることが多いので、それらのチカラを合成して考えます。

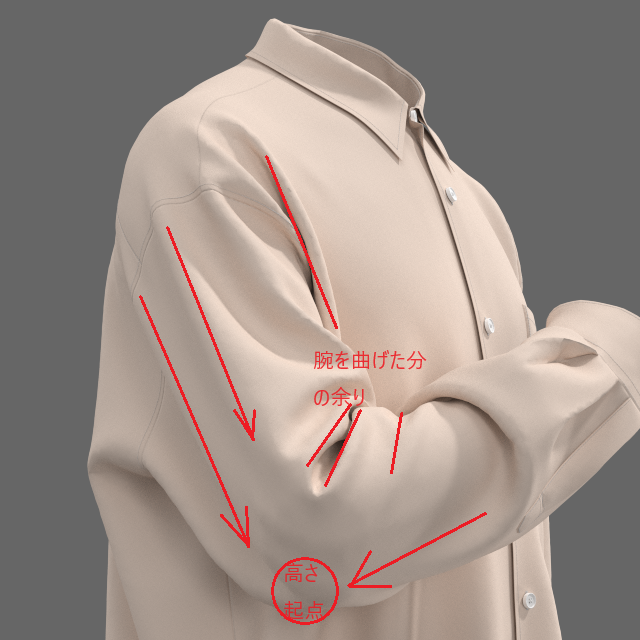

重力+人の動き(例えば腕の動き)などです。これらのチカラが合わさり複雑なシワの入りかたになります。

「チカラに対して反対端の飛び出ている部分にシワの起点を作ればチカラの流れと自然なシワを表現できる」ことだけ頭に入れておけばOKです。

②不足、余りの起点に向かう

周りにくらべて布が不足している場所にシワが向かいます。また起点となる位置から布が余って重なる場合もシワ(浮き)が出ます。

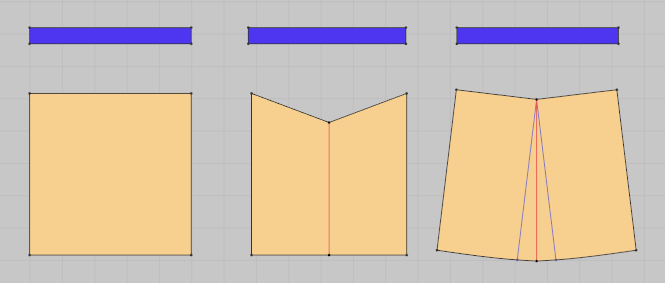

それぞれ図で見てみましょう。青く長細いパーツに、ベージュのパーツを付けてみます。

左は、正方形を付けます。

中央は、上端の中心を下方向に削りました。

右は、上端の中心を起点に左右に開いています。

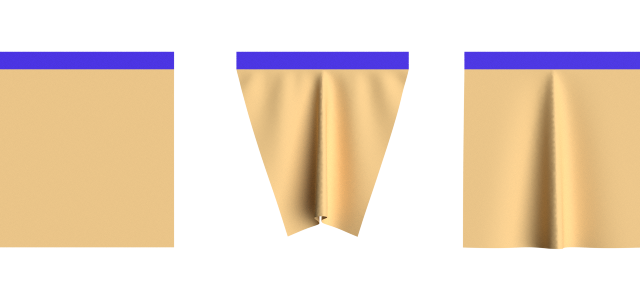

結果は下図のようになります。

中央は、不足しているポイントに向かってシワが出ます。

右は、切り開いた分だけ中心で重なるため余っている(浮いている)状態です。

ただし、布自体に十分な余裕がないとこのようなシワは出ないこともあります。他の方向にも引っ張られて浮く分量が少なくなることがあるためです。

不足と余りは同じものだと考えてもOKです。どの地点から見るのか次第では内容が等しくなるためです。

上の図では、中央も右も重なっている分量(衝突している分量)が浮いている、という状況になっています。

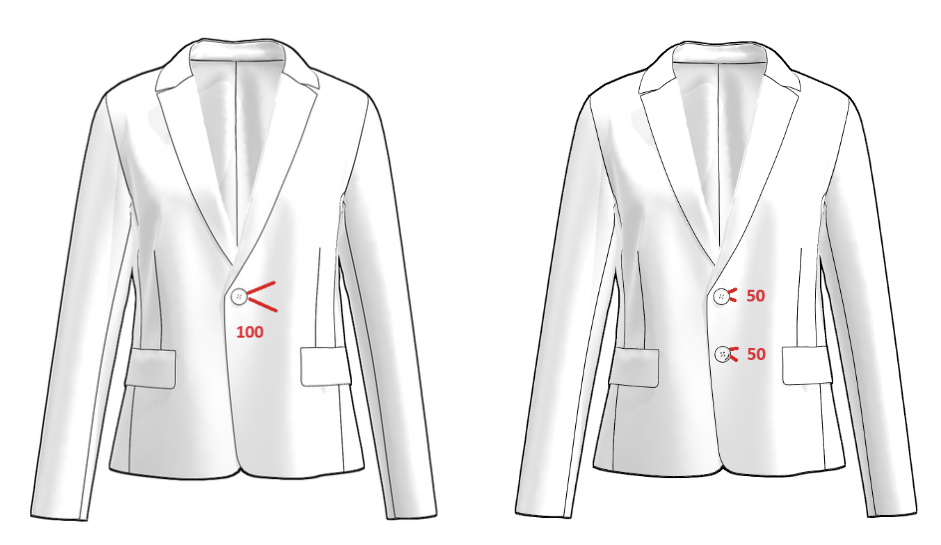

ボタンで止まっている位置や、ベルトで押さえられている位置も、チカラが集まる位置なのでシワの起点になりやすいといえます。

少しだけ応用になりますが、チカラの起点が多いほどチカラは分散されます。ボタン1個で止まっている場合に100のチカラが掛かっていたとしたら、ボタンが2個あったときはそれぞれ50のチカラが掛かることになります。チカラの起点が多い場合はシワも分散したほうが自然に見えます。

服の場合、起点となる場所は複数あることが多いですが「布が不足・余る起点に向かってシワが出る」ということを意識すると良いと思います。

③布が止まる面に平行に入る

服の袖口やジーパンの裾など、布が止まる位置から平行もしくは斜めに入ります。

たとえば長袖Tシャツの場合、袖口がある程度小さければ手首で袖が止まります。

その際、袖の長さがアバターの腕よりも長ければ余った分だけ、袖口付近で溜まりが発生します。

袖口を止まる面として考えた時、その位置に対して平行に山のシワができます。山を結ぶようにシワが斜めになったりもしますが、それは生地物性によって変わります。物性については次の項目で説明します。

「布が面で止まる場所から、平行に目安となる線を入れておき」そこからシワ方向をアレンジすると、自然なシワの方向を維持したまま布の溜まりを表現できます。

布が止まる位置が、点・線・面どれなのかに注目すると構造を理解しやすくなるかもしれません。

布の物性による違い

布の物性(せん断性など)や織り方・編み方によっても、シワの入りかたは変わります。ウールニットと綿シャツでは曲がりかたが違う事をイメージしやすいと思います。

布ごとに物性があり縦方向が強い・横方向にハリがある・斜め方向は柔らかく折れやすい、などの違いがあります。

物性的に弱い方向に折れやすくなっています。持っている服を折り曲げてみて、折れやすい・歪みやすい方向の違いがあるか見てみるのも面白いと思います。

布によって折れ目が緩やかなカーブを描くのかハッキリと折れるのか変わり、方向によってもその強さが変わる、ということです。

また、緩やかなカーブを描くような布は細かい・小さいシワが入りにくくなります。

同じ布を使っている服を表現したい場合は、シワの入りかたや折れ曲がり方を同じにしておいたほうが違和感がなくなります。

同じ布でも厚みが変わるとシワの入りかた、曲がり方は変わります。

厚みが増すことで強度が上がり曲がりにくくなります。また、折れ曲がるときに内側で厚み分だけ衝突するので、厚みがあるほどカーブが緩やかになります。厚みがある布を使う想定であればシワの数は全体的に少なくなり、形は大きく緩やかにすると現実的な表現になります。

直接的な布の物性ではありませんがダウンや中綿・接着芯と呼ばれる補強パーツをつかうとシワの見え方は変わります。服の内側に何か入っている場合は、押し出されたり・硬くなる分だけ見え方が変わる、ということを覚えておくと良いと思います。

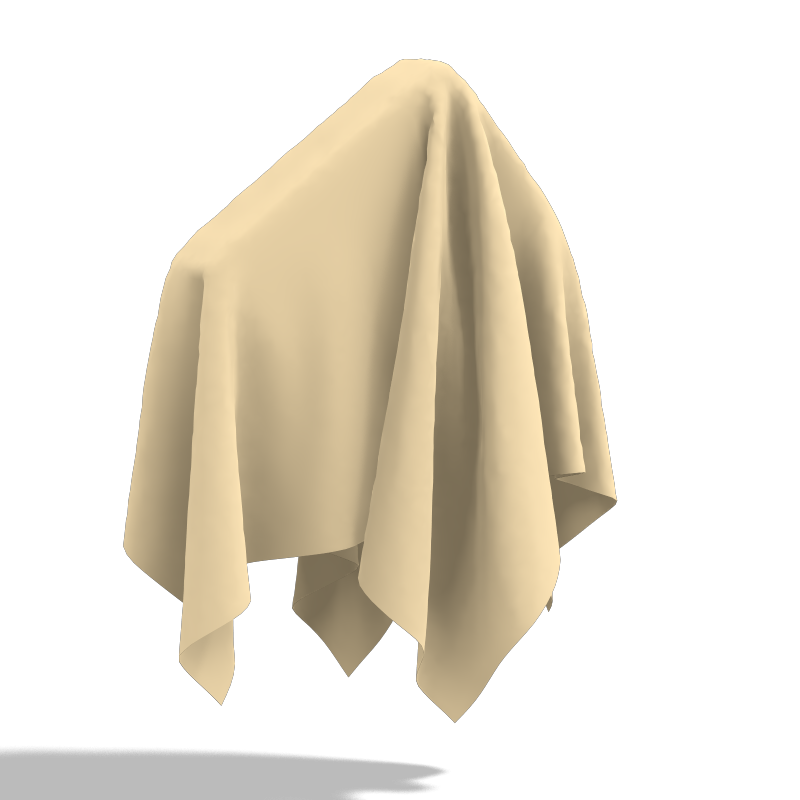

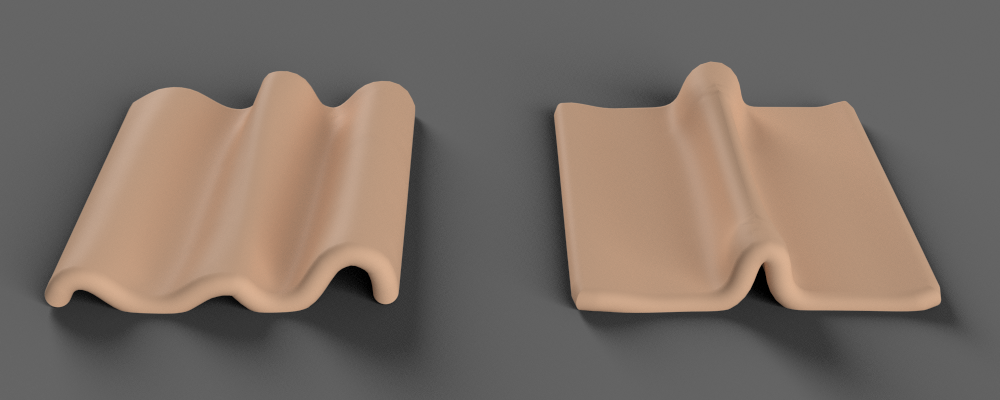

下図は同じ形で、右だけ中綿を入れている設定です。

以上、「生地の折れ曲がりやすさや厚みを意識するとシワの意味やリアリティが変わる」でした。

服のデザインによる影響

服のデザインもシワに影響を与えます。シワを付け加えるときにはデザインパーツにも注目すると、リアルなシワになりますし服の構造理解が深まっていくと思います。

ポケットを例に出してみます。デザインが与える影響の中でもっともシンプルで分かりやすいと思います。

下図はウエストにゴムを入れているパンツで、後ろ側にポケットなど何もついていない状態です。

片玉縁ポケットというものを付けてみます。部分的に見え方に影響がでていることが分かると思います。

ポケットを付けると、ポケット位置に布が重なり部分的に厚みが増えて強度が上がります。布を重ねると折れにくくなるためです。

そのため、部分的にシワが入りにくくなりシワが入る方向にも影響を与えます。

ポケットの種類で重なっていく布の数は変わります。フラップ付きのポケットだと8倍以上の厚みになることもあります。気になった方は「フラップ付き両玉縁ポケット」など検索してみてください。

そういえばSNSで「ポケットは服の外観に影響を与えない」という主張していた人がいましたが物理的に考えて無理があります。もし外観に影響を与えないような特殊なポケット作成方法があれば特許か意匠を取れるはずなので申請してみることをオススメします。

この記事内でデザインが与える影響全てを説明するのは難しいですが「パーツが集まっていたり重なっているところはシワが入りにくかったり、シワが入らず周囲に逃げていく」ということを覚えておくと良いと思います。

応用的なこと・まとめ

以上、基本的な内容を書いてみました。

基本内容をもとに応用して考えると布が押し出されることで発生するシワ形状など、別のことも理解できるようになってくると思います。

例えば、衿が硬いため見頃側にシワが出る、縫い目線のカーブ形状の違いで出るシワなど、徐々に分かるようになるはずです。さらに実際の服に入っているシワを見れば、服の型紙形状を予測できるようになるかもしれません。

応用的なことが分からなければ服の構造や縫製に詳しい人に添削を依頼するのも良いと思います。

人がポーズを変えたことで発生するシワやパーツのねじれは、不足や起点・チカラの方向を考えれば徐々に分かってくると思います。

縫い目のパッカリングと呼ばれるものや、ゴムで布を寄せたときにでるシワも基本的な考えを知っていればメカニズムは同じです。

アパレル3DCADを使って簡単な服を作ってシワの入りかたを見てみるというのも方法の1つです。

参考となる様なシャツのデータとスカートのデータを作っておきました。

陰影をもたせるための装飾用のシワや、動きを持たせるためのシワを作りこむ際は、チカラの流れや素材の厚みなどを意識するとより良いものが出来ると思います。参考になるところがあれば取り入れてみてください。