服の絵を書いたりCG服のモデリングをするときに、リアルなものを作りたいのであればパーツ端に注意すると表現の解像度が変わります。パーツ端は絵や3Dオブジェクトにおける輪郭に相当するため影響が大きいと考えています。

今回の記事は服を作ったことがある人には常識的な内容ですが、パーツ端がどうなっているのか、できるだけ図解を多くつかって専門用語を減らしました。基礎構造が分かっていれば表現できる幅も広がりますし、実際の服や写真などの資料を見たときに得られる情報も増えます。

物理的な服作成を依頼する場合は専門用語をつかわないと通じない場合もあります。気になった部分や仕様があればネットで画像や正式名称を検索してみてください。

もちろん「表現したいことは何か」が重要なのでリアルにしない方が魅力的なこともあります。ただ、知っていることが多ければイチ部分だけリアルな表現にするなど、用途に合わせて使いわけできます。知っておいて損はないと思います。

今回は、表からの見え方に影響する部分のみにフォーカスして書いていきます。裏側の見え方も作りこんだほうがよりリアルなものになりますが、専門性が高く大幅な文字数増になってしまうので省略しました。

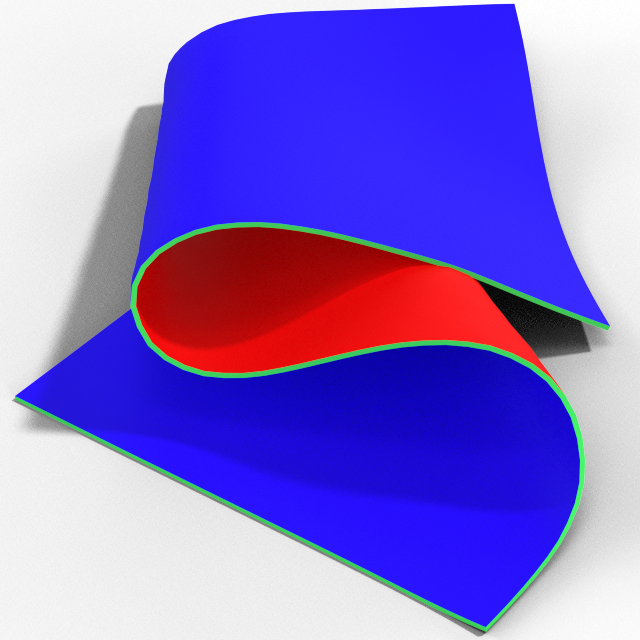

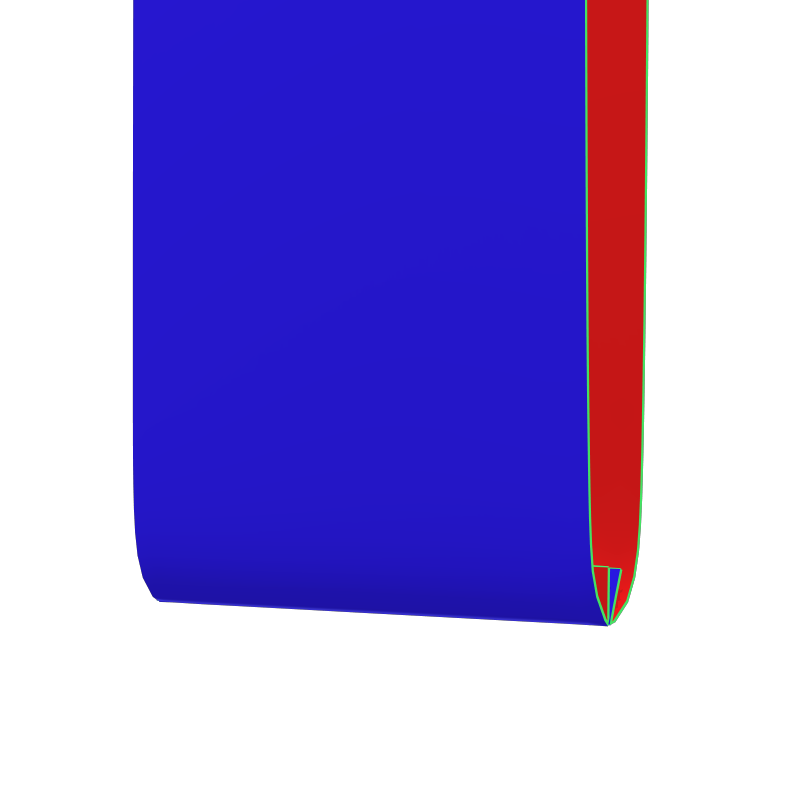

図解の色分け

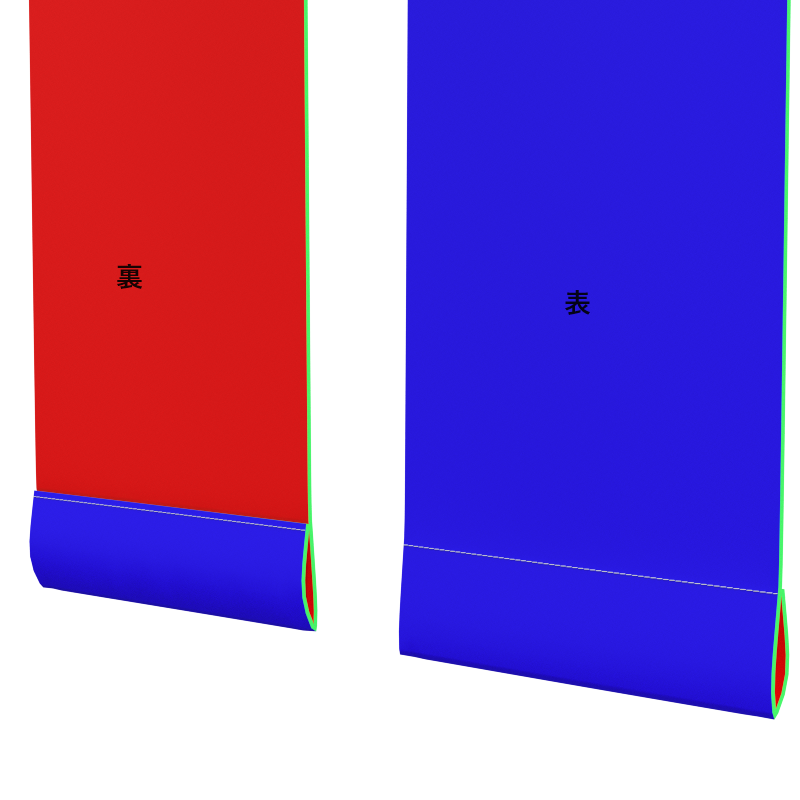

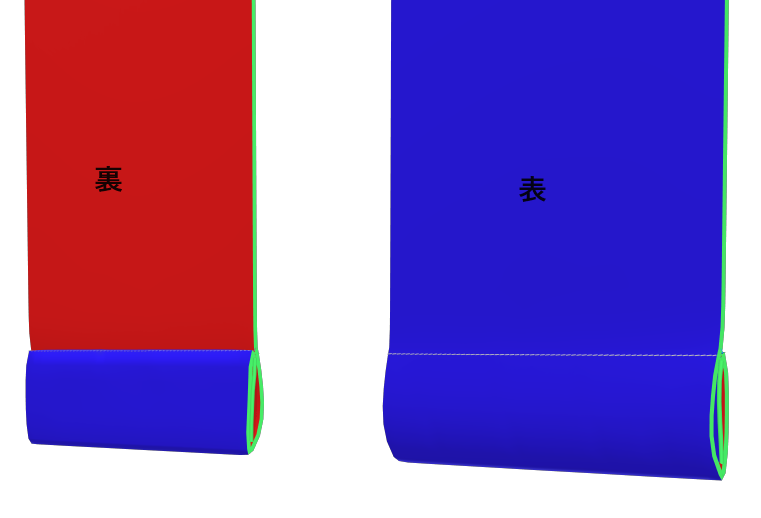

最初に以降の図解でつかうパーツの色について説明しておきます。

表面 =青

裏面 =赤

側面 =緑

に色分けしています。法線の向きと考えてもらって良いかと思います。

パーツ端

パーツ端の処理は大きく分けて①折り返している②折っていない、の2パターンに分かれます。割合としては①の方が多くなっています。

①折り返し

折り返すといっても色々な仕様があります。そのうちの幾つかを紹介します。

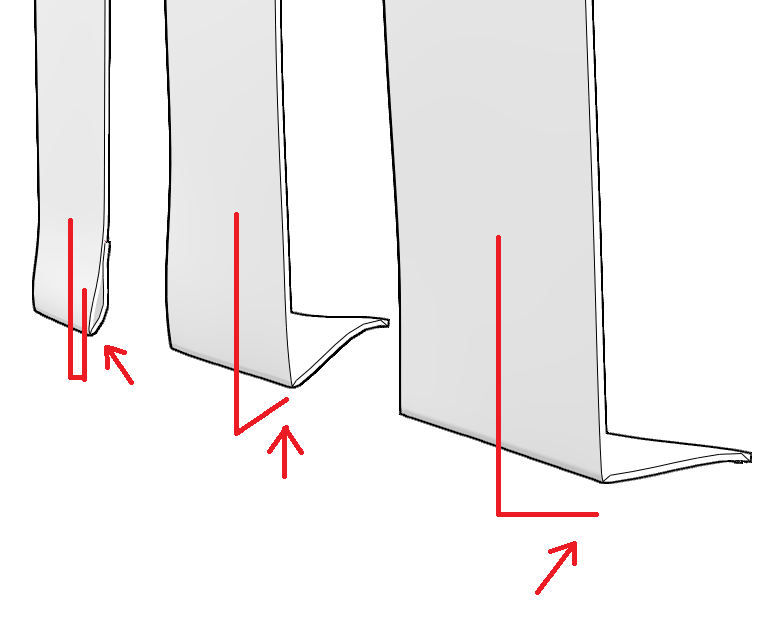

端を折り返すというのは、単純にどこかの位置で折り曲げるということです。イメージ画像は下図。

・2つ折り

文字通り、折り返した部分を合わせて2つに折っている状態です。端がホツレてこないようにロックミシンというもので処理したりします。裏地付きであれば裏地を折り返した部分に縫い合わせることもあります。

裏から見たとき、折り返している部分は表面(青)が出ます。

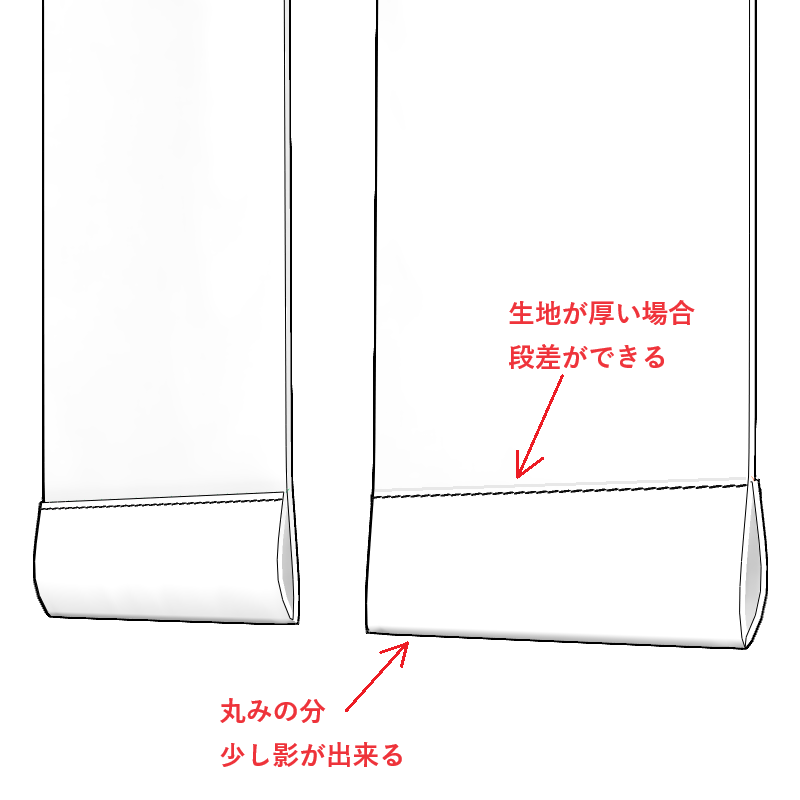

折り返す端は、生地の厚み次第で丸くなります。生地が薄い場合、端は綺麗に折られて角になります。

また、折り返した部分をステッチなどで止める必要があります。どこかで止めないと折り返した部分が落ちてくるためです。ルイス(すくい)や手マツリと呼ばれる手法を使えば表側に縫い目を目立たせないようにすることもできます。

折り返した部分は厚みが増すという事と、何かで止める必要があるということを覚えておくとリアルな服表現になりやすいと思います。

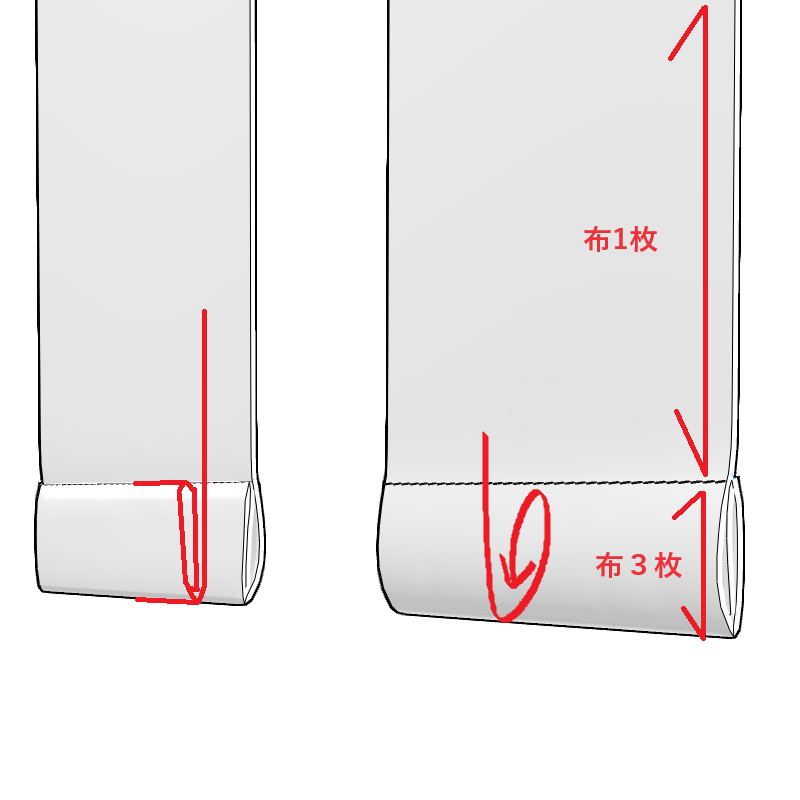

・3つ折り

2つ折りから更にもう1回折る方法です。裏から見たときに端が見えなくなりますが、より厚みが出ます。

シャツやデニムパンツの裾などで見たことがあると思います。

厚みがあるように端を丸くしたり、重なっている部分に丸みを作ってみると立体感と3つ折りになっているということを表現できます。

3つ折りといっても色々と縫製仕様がありますので1つだけ違いの例をあげておきます。

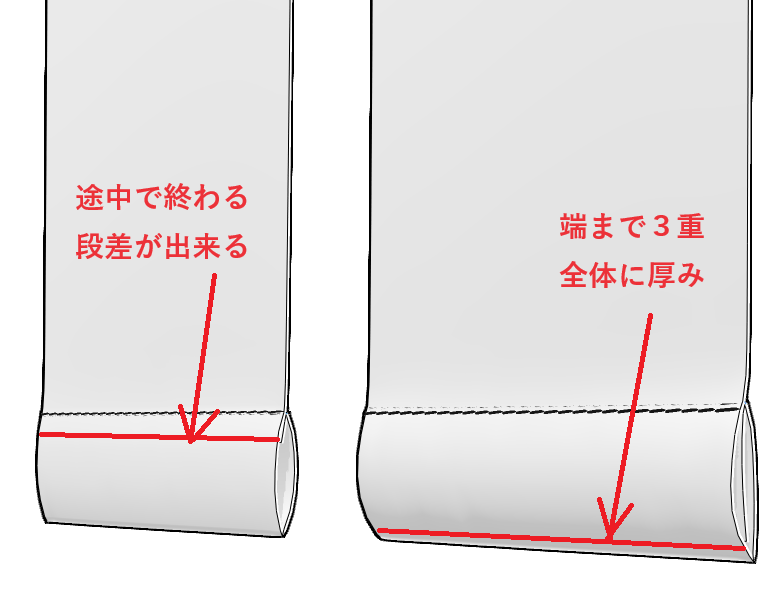

下図、左は3つに折っている部分が途中で終わっているものです。右は折っている部分が端まで入っています。折られている位置がどこで終わるか次第で厚みの違いがうまれます。

服を使い込んでいくと厚みがある部分は色が薄くなりやすいので、使い込んだ味を出したい場合はこういった細かいことにも注目すると良いと思います。

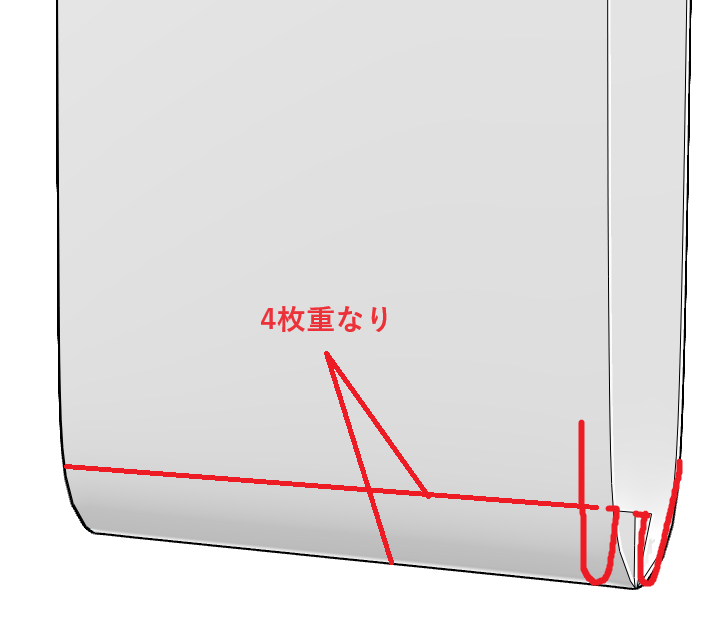

・他のパーツと縫う

見返しやカフスと呼ばれる他のパーツと縫いあわせる方法です。この方法であれば表側にステッチなどは無くても服として成立します。

縫い合わせる方法も細かく分けていくとかなりの数があります。持っている服や売っている服の端を見てみると面白い発見があると思います。

じつはこれまでに紹介した方法よりも布の重なりができます。また、裏に回っている別パーツもどこかで止める必要があります。

折り返しは、厚みの差に注目して丸みや影表現に気を付けると違いが出ると思います。

②折っていない

折らずに布端を伸ばしたままにする仕様もあります。

例えば、布を切ったままにしていたり、端を熱で溶かしながらカットする方法やパイピング(布などでくるむ)仕様などです。

端を何も処理しないと布をホツレてきますがデザインとして敢えてホツレさせているモノもあれば、ダメージ加工して経年劣化させたようなモノもあります。

折り返しにしない場合、端に何かしらの縫製仕様を入れておいた方がリアルに見えやすくなります。

縫い目

「縫い目」とは、服のパーツ同士やダーツと呼ばれる切込みなどを縫い合わせている位置のことです。

また、パーツを重ねて付けているときにも縫い目が必要です(例:ポケットを付ける時など)

「縫い代」とは縫い目からパーツ端までの余剰分です。紙を工作するときの「のりしろ」と同じイメージでOKです。

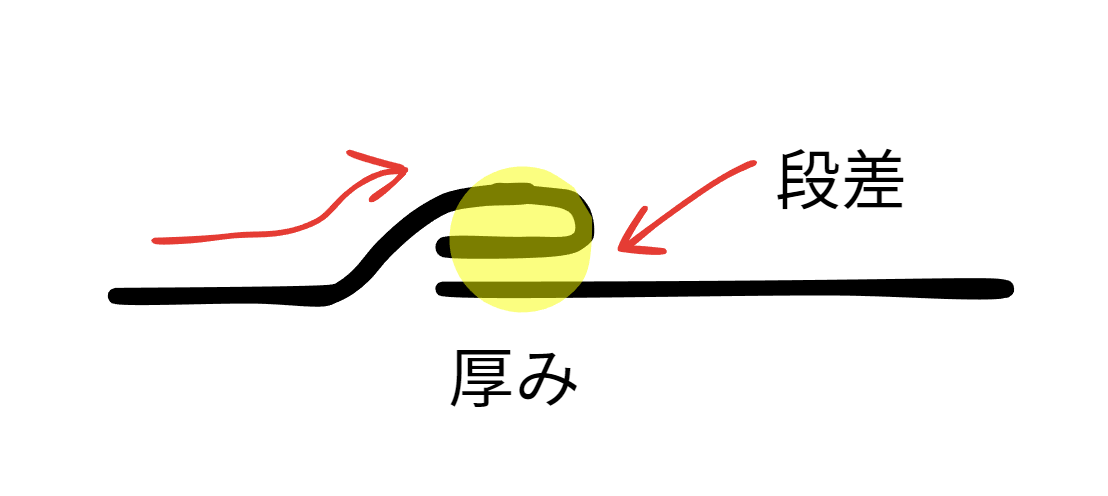

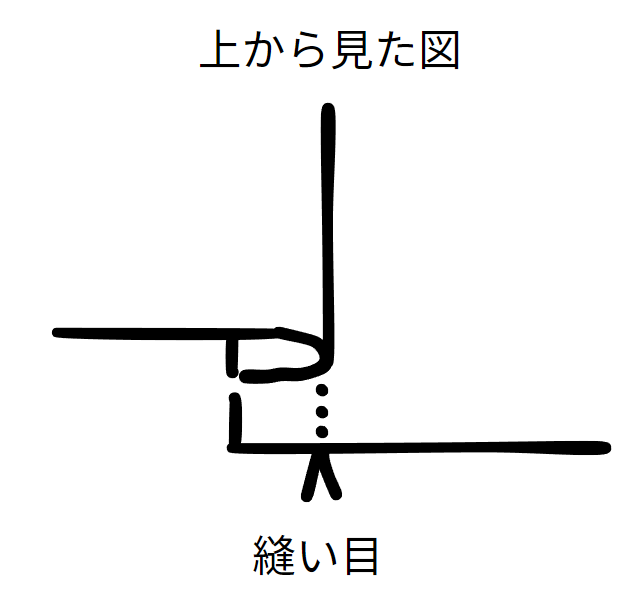

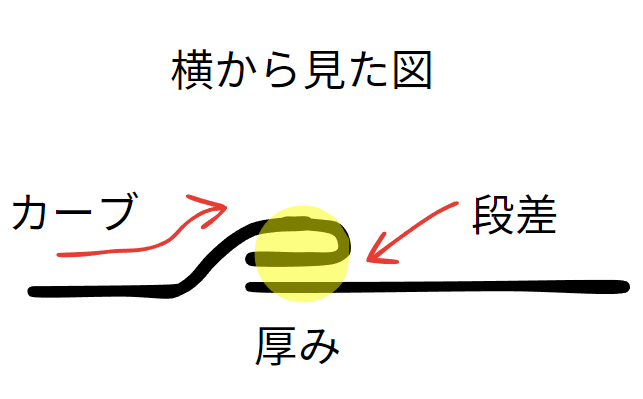

片倒し

縫い代を片方に集めている状態を「片倒し」と言います。

縫い目から片方に厚みが集中するのが特徴です。縫い目から片方だけ膨らんでいる、とも言えます。

袋縫いや折り伏せ縫いと呼ばれる縫い方もあり、仕様ごとに厚みが変わったり必要なステッチ本数が変わることもあります。

厚みが出ている方(倒している方)がなだらかなカーブになり、反対側には段差ができます。

段差になっている方に小さな影をつくると、片倒しであると表現できます。

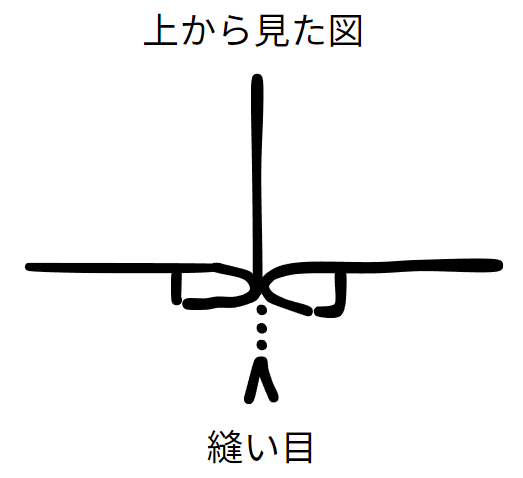

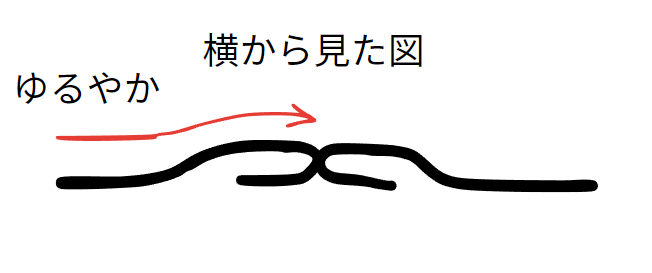

割り

縫い代を別々の方向に分けることを「割り」と言います。

縫い代の厚みが分散されるのが特徴です。特に布が薄い場合、縫い目が目立ちにくくなります。

割ったあとに縫い代端をパイピングしたり、割り縫い代を折ってステッチで止める仕様もあります。そのような場合は、厚みが増え段差になる部分が出てくることもあります。

「割り」だということを強調したい場合は、縫い目から両方に少し立体的な陰影をつけたり、縫い代分だけ色を薄くすると良いと思います。

厚みが無い・その他

縫い代がゼロになるような縫い方やミシンもあります。平面的な見え方になってしまい目立たない表現なのでCGや絵で使うと見栄えがしませんし、難易度が高いと思います。ですので、この記事内での説明は割愛します。

その他、縫い代を表に出すデザインや複雑な縫い方になっているモノもあります。ただ、それらも分解して考えていけば布の厚み位置の違いや縫い代の方向で表現可能です。

違いの比較例

CGや絵の表現例

端を処理していないものと、処理しているものを見比べてみます。

簡単なTシャツで比較してみようと思います。

まずは端に何も入れていないデータです。Tシャツという事は分かりますし、アウトラインだけシンプルに作りたいのであればコレで十分という場合もあると思います。

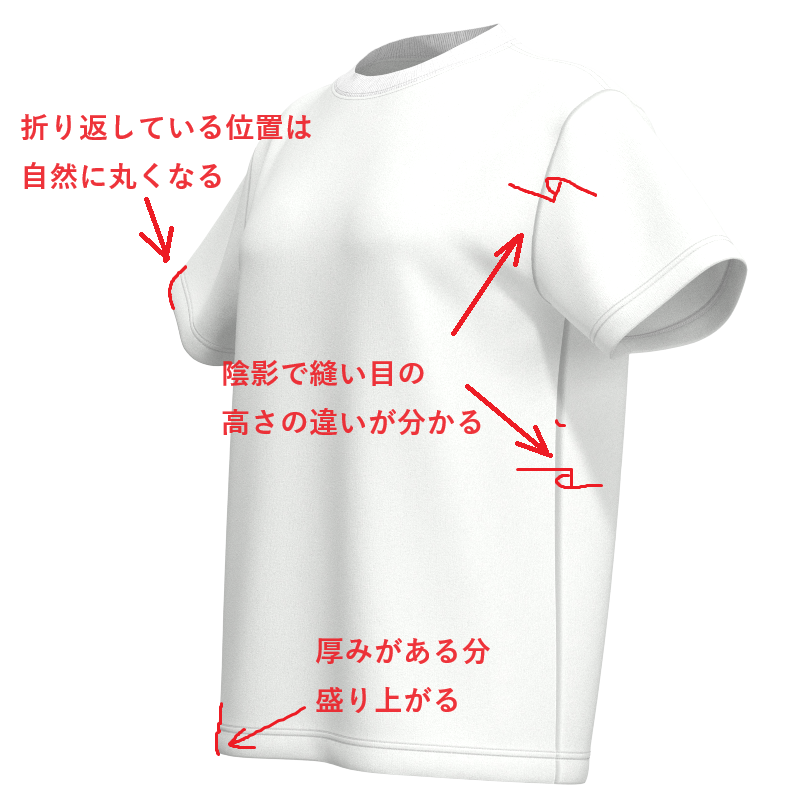

次に端の処理を意識したデータです。小さい画面でも見やすいように少し大げさに処理しています。

袖口と裾のステッチが入るだけでも印象は変わって感じると思いますが、端の変化でもリアリティが変わります。

具体的にどう違うのか図に書いてみました。

好みの問題もあるとは思いますが、このように端の処理に注目しすると違いを出しやすいと思います。

絵の場合は色の濃淡を変えたり、CGの場合はノーマルマップも含めて調整すると違いが出てくると思います。

(諸条件によって調整する部分は変えることになると思います)

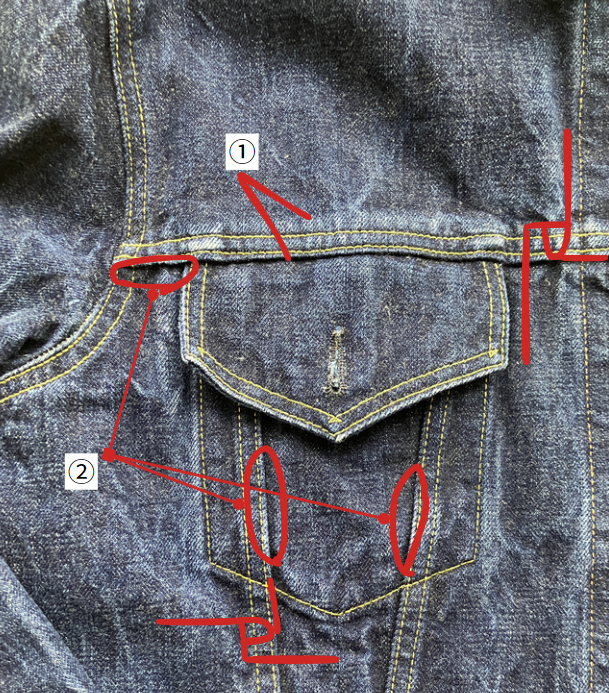

実写参考例

実物写真も参考にだしてみます。画像から読み取れる内容について細かく書くとかなりの文字数になってしまうので一部分だけ解説します。写真はGジャンの前側、ポケット付近を撮影したものです。

画像の影などの情報から、縫い代を倒している(厚みがでている)向きが分かります。

下図、①の部分が色が薄くなっているのは厚み=高さがあり、周りにくらべて布が摩擦しやすいためです。こすれるため色が落ちてきたり、アイロンをかける際にも厚みがある部分は色が薄くなりやすいという特徴があります。

②の部分は、厚みの影になっているという点、厚みの出ている近くなので衝突しずらく布の色が落ちにくいという点から、周りにくらべて色が濃く見えています。

縫い代などの構造などを知っていると、1枚の写真からでも見えてくるもの・得られる情報がちがってくるのではないかと思います。

厚みや影だけに注目した解説をしましたが、型紙の作成方法や縫い方を知っていればどのパーツから順番に縫っているのかということなども分かるようになります。

まとめ

構造を考え、場所ごとに変わる丸みや段差を表現するとリアリティが増します。

厚みの違いは影のはいる位置が変わるだけではなく、その部分が周りに比べて硬くなります。つまり形状にも影響を与えます。厚みの差によるシワの入りかたや折れ曲がりかたの違いは別で記事を書いているのでそちらを参照してください。

工数を考えると仕事ではつかえない部分もありますが、静的なものであれば作りこんでみるのも良いと思います。

服の構造をリアルにするためには、ここで書いた内容よりもっと幅広い知識が必要です。例えば、服のデザインを作りこんだとしても、その服の作り方では縫製できない・人が着用するための基準に達していない、ということになりかねません。

もちろんこれは人が着るリアルな服を作りたい場合の話です。CGや絵だからこそ、実際には作れない、着用できないものを自由に表現したほうが魅力があるということもあります。

画像などの参考資料を見ただけでは、構造や機能上なぜその過程を選んだのかということは分からないと思います。裏側もふくめて作りこみたいのであれば、実際に服を作ったことがある人に添削を依頼したり、アドバイザーについてもらうと学習効率はかなり上がります。独学以外の方法も検討してみてください。